日本語の表記の歴史 梅原猛 古代幻視より |

2015.9.22

文字を持たなかった古代の日本語が、漢字を使って、表現できるようになるためには、数々の苦労がありました。

その複雑な歴史を、梅原猛さんが、わかりやすくまとめて説明してくれているのをみつけましたので、ここに、紹介します。

出典は、古代幻視の人麿・人生とその歌の第9章です。

(ここから)

日本語というものを考える時に、話し言葉としての日本語と書き言葉としての日本語との両方から考えねばならない。

話し言葉としての日本語は大昔から存在しているのであろうが、書き言葉としての日本語が成立したのは日本が中国文化に接してからであろう。

中国には漢字というものがあり、国家的な大事は全て漢字で記されている。

日本が少しでも中国並みの文化国家を目指すとすれば、中国のように文字でもって国家の大事を記さねばならない。

恐らく聖徳太子の「十七条の憲法」は、日本国家が漢文によって表現された憲法によって運営される国家であることの極めて意識的な表現であろう。

ところが、このように漢文をもって日本語を表現しようとする時に困ったことがある。

それは中国語と日本語の性質の違いである。周知のように、中国語は孤立語であるが、日本語は膠着語である。

膠着語というのは、ちょうど言葉を膠で引っつけるように、助詞や助動詞や動詞の語尾変化を使ってくねくねとした文を構成する言語である。

ところが、中国語には、このような膠着語の特徴をなす助詞や助動詞や動詞の語尾変化があまり発達していない。

それ故書き言葉としての日本語の成立は、そういう助詞や動詞の語尾や助動詞を仮名表記することから始まったと言える。

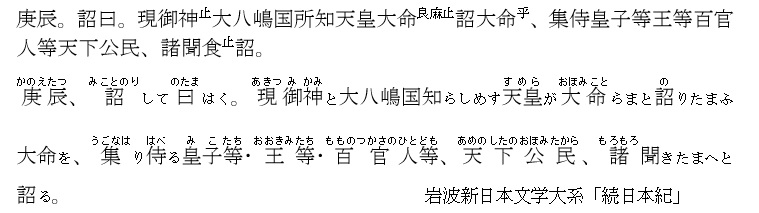

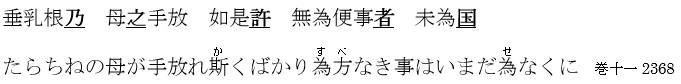

このような日本語の公式文書の最初の例として、文武元年(697)に始まる宣命文 (せんみょうぶん)

がある

宣命文というものは、このように助詞や動詞の語尾などが小さい文字で表記されたものである。

この宣命文の成立は文武元年であるが、このような表記の成立にはそれに先立つ試みがあったに違いない。

それを類推させるのは、「人麿歌集」及び人麿作歌なのである。

前に述べた例を挙げると、

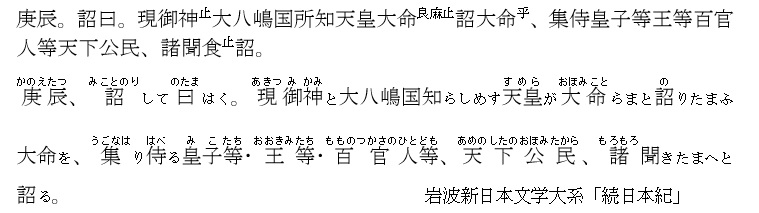

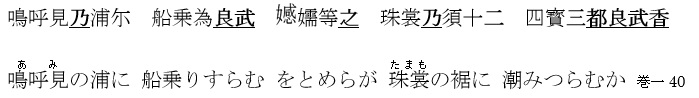

一、「人麿歌集」略体歌

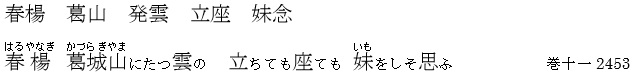

二、「人麿歌集」非略体歌

三、人麿作歌

太字下線の部分は助詞、動詞の語尾及び助動詞を表記した文字であるが、こうしてみると、略体歌、非略体歌、人麿作歌の順に助詞表記が進んでいることがわかる。

そして助詞表記が進むとそれだけ字数も多くなるのである。

春楊の歌は10字、垂乳根乃の歌は19字、鳴呼見乃浦の歌は28字で表記されている。

「万葉集」における人麿以外の歌で非略体表記の歌が多数あるが、それは平均して言えば人麿作歌よりより一層仮名表記が進んでいて、それだけ字数も多い。

「人麿歌集」の略体歌から非略体歌への推移を天武9年(680)におき、非略体から作歌への推移を持統3年(689)におけば、いかにして書き言葉として日本語が作られたかが分かる。

言ってみれば、書き言葉としての日本語の成立は、助詞や動詞の語尾や助動詞を仮名で表記することから始まり、その実験はまず韻文において行われ、ついに公式散文である「宣命」にも及んだのである。

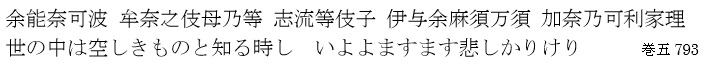

ところが、「万葉集」にはこのような略体及び非略体表記の歌のみならず、一字一音の表記の歌もあるのである。例えば、

この歌は神亀5年(728)という制作年代をもつが、このような一字一音の歌の表記は和銅5年(712)に作られた「古事記」、及び養老4年(720)に完成された「日本書記」にも採られている。

既に和銅5年にはこのような歌の表記は始まっていたと言わねばならない。

この万葉仮名が後に略されて片仮名、平仮名となり、非略体表記がいわゆる一般的な日本語である仮名混じり文となり、一音一語の表記が「古今集」のような完全な仮名文となったのであることは言うまでもない。

日本語の表記の歴史をこのように考える時に、私たちは柿本人麿という歌人にもう一つの栄光を加えねばならないであろう。

それは彼が日本の歌を創造したのみではなく、書き言葉としての日本語の成立にも決定的な役割を果たしていることである。

これは当然と言えば当然と言える。口語文で小説を書き始めたのは二葉亭四迷であるが、ついに口語文は戦後になって公式文書にも用いられるようになった。

いつの時代でも、新しい日本語を創造するのは詩人や文学者なのである。

(ここまで)

ホームページアドレス: http://www.geocities.jp/think_leisurely/

| 自分のホームページを作成しようと思っていますか? |

| Yahoo!ジオシティーズに参加 |